�P�X�V�O�N������Ɛ������ŏI���N�̉āB

�킽�����́A�����̓�A��䒬�̉w�O�ɍ~�藧�����B

���ꂪ���̕���̂��ׂĂ̎n�܂肾�Ƃ͒m��R���Ȃ������B

��䒬�B

�����Y�����̐̏Z��ł������̒��́A���S�̍H��⋣�n��Ȃǂ��߂��ɔ��W�����B

�������A������䒬�͎��ォ����c���ꂽ���͋C�������Ă����B

����������狞�l���k���ł킸��10���̂Ƃ���Ƃ͎v���Ȃ��قǂ��B

���n���A������Ȃǂ��ߗׂ��邹�����A�ǂ��ƂȂ��₭���ȕ��͋C�̕Y�����������B

�Z��ł���l�Ԃ��W�܂��Ă���l�킪��邻��Ȓ��������B

�w�O�ɂ͐��̃o���b�N���������сA���̌������ɂ͋ߑ�I�ȃf�p�[�g�����B

���̃A���o�����X���ۗ����Ă����B

���S�i���i�q�j�̃K�[�h���ɂ͖�ɂȂ�ƁA�哹�������������B

�ߋA��̃T�����[�}����A�E�l���̒j�������J�[�o�C�g�̓�����̒��Ŏ���������邹�Ȃ���傫�ȔՂ��͂���őǂ�����B

���̎���ɂ͍l�����Ȃ����i�����A����͂���łȂ��Ȃ�����̂�����̂��B

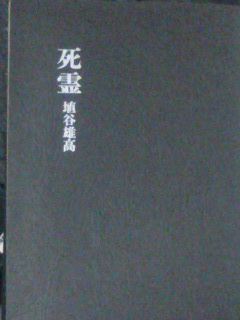

��˘Z�i�Ƃ������������s�ŗB�ꎝ���Ă���u�ړ��V�Y���v�B

���ꂪ�哹�������x���Ă���u���n�t���v�������B

����Ƃ͑S�������ɁA���{����A����̉�̌o�c���鏫���Z���^�[�����̑�䒬�ɂ������B

���̓���A����̉�ŁA��䒬�w�O�����Z���^�[�̐Ȏ傪�����Ƃ������������B

��V��@�Ɍ��������ŁA���ꂢ�D���Ő_�o���Ȗʂ��������B

���̗�������̑�˂��l�A�������܂�̋C���������Ă���؋�����B

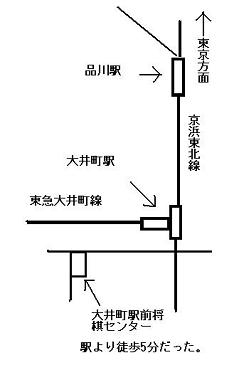

������䒬�́A���l���k���Ɠ��}�c���s�s������������^�[�~�i���B

���̓c���s�s���́A��䒬�����q�ʐ�܂œ����̓���삯�����鎄�S���B

���̎n���w��䒬���玟�̉��_���܂ł̊ԁA���ː��ɂȂ��Ă���B

���̍��˂̓S���̎ԑ������䒬�w�O�����Z���^�[���������B

�r���̂R�K�ɂ��鏫���Z���^�[�́A�K���X����̖��邢�������B

���̎ʐ^�́A�Q�O�O�V�N�T�����̑�䐼����r���B

���̃r���́u�A�[�o���z�[���v�̏�̏�A�R�K�ɑ�䒬�w�O�����Z���^�[���������B

���낢��ȋl���l�i��ƁE����ғ��X�j�������ɗ������Ƃ�����B

���c�I�́A�ߓ����A�f�c���A���{�N�A�Y����i�A�����ցA�R���_���Y�A���c�q�A�r�V

���Y�A�ȂǂȂǁi�h�̗��j

�킽�����������ɋΖ����邱�ƂɂȂ����̂́A������Ƃ������������������B

���̑�䒬�ɗ����̂��A�����ƂƂ��鉽���ǂ����@���Ȃ��������ɂ��q�˂�����肽�߂������B

���������Ƃ͕s�v�c�Ȃ��̂ŁA���̂܂܂��̎������̑�䒬�����Z���^�[�ɋ߂邱�ƂɂȂ낤�Ƃ́B

��������W�N���̊ԋΖ����邱�ƂɂȂ낤�Ƃ͖��z���ɂ��Ȃ����Ƃ������B

�Ƃɂ��������ɂ͎O��ɂ������孋����悤�Ƃ����v�悪�������B

�N���ɏ����Z���^�[��C�������Ƃ̍l�����������B

�����֎����s�������̂�����n��ɑD�A�b�͂Ƃ�Ƃq�Ɍ��܂�B

�������ĂV�X�N�āA���͏����Z���^�[��C���ꂽ�B

�ȗ��W�V�N�ɂ��̔C���I����܂ł̊ԁA�d���H�����Ȃ���ʎ�ꑰ�̖ʓ|���������Ă��炤���ƂɂȂ����B

�l�̈ꐶ�����E����悤�ȏo�����B

�������������Ƃ��A�������ǂ�ΐ���ɂ܂����������̂悤�Ȃ��ƂȂ̂����m��Ȃ��B

�킽�����̎d���́A�荇���W�������B

�m��Ȃ��l�̂��߂ɏ����ƁA�����̈��D�Ƃ͏����̉�Ƃ����ꏊ�ŁA�y����ł����B

���̓����i�������R�O�N�O�j�͏����̉�͓s���̂��܂��܂ȏꏊ�ɂ������B

��͂��̍����珫���Z���^�[�⏫������Ȃǂ̖��O�����Ă����B

�ŏ��̂���́A�����̐��ƂȂǂ��A�����̑���ɊJ���Ă������Ƃ��������悤���B

���̌�A�}�`���A�̈��D�Ƃ̒��ŁA���ɍD���ȕ������������ɊJ���Ă����B

������̏����̉�ŗV��ł��킸���U�O�O�~�I�������B

�����Z���^�[�̃V�X�e���͋ɂ߂ăV���v���B

���q����͓�����œ��ꗿ���x�����A�����̒i���i�����j�Ɩ��O�������āA�荇���J�[�h�����B

�����āA�Ȃ�ׂ������̒i���Ɠ����x�̐l���m�ŁA�������w���Ă��炤�̂ł���B

�܂��A�l�ɂ���Ă͋����l�ɋ���肽���Ɗ肤�l������A�������i���Ƃ����w���Ȃ���m������B

�����ɂ́A�����I���_�ŏ�B��S������l������A�����܂Ŋy���ނ��Ƃ��|�Ƃ���l�����邩�炾�B

���͗c�t���������͗�W�O�ɂȂ�l�܂ŁB

�z���C�g�J���[����u���[�J���[�܂ŁB

�����������܂��܂Ȑl�X���A�y�����ʔ����A�������w���ċA���Ă��炤�B

���̂��߂̂��낢��ȍH�v������̂��킽�����̖�ڂ������B

��̓I�Ȏ�Ȏd����

�����ɂ�����x�����������Ă��āA����̌o���̂�����ł��A�l�����͂����Ă�������B

�u�w�����v�ƁA�l�����̐l�͋�ʂ���B

���ʂ̐l�́A�����Ƃ����Γ�l�ŔՂ��͂���Ŏw���A����̎����v�������ׂ�B

�w�����̐l���l�������������Ƃ͂���B

�y�����́A�萔�Ō������������V�肭�炢�܂ł̂��̂��A�D�܂��B

��������������̂ɂȂ�ƁA�����Ă��������ނ��o���ƂȂ�B

��̏������w���ɂ���l�͏����̋@�����y����ł���̂ł����āA������[���l���͕s�v���B

�Ƃ��낪�A�l�����͂��̗�����[���ǂ݂ɂ���Ďx�����Ă���B

�����炽���Ă��̏ꍇ�A�w�����̍D���Ȑl���A�l�������D���Ƃ����̂͒������B

�܂��A����ŏI�Ղ������Ȃ邽�߂ɂ́i�������Ȃ邽�߂ɂ́j�l������������x�����Ȃ���

�����Ȃ��B

�������āA�w�����l���̒��̃z���̂P���ɂ������Ȃ��l�����̍D���Ȑl������B

�����Ă��̋l�������D���Ȑl�̂܂��P���ɂ������Ȃ���������l������B

�����Ă��̍��l�̂܂��P%�ɂ������Ȃ���ҍ�ƁA���ꂪ�u�ʎ�ꑰ�v���B

�萔�ł����Β������̂ŕS��O��A�Z�����̂����邪�A�킽���������̂͂ނ��������悤���B

�ӊO�Ȃ��ƂɁA�l���������l���w�����������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B

�g���Ă���]�̕����͓����Ȃ̂��낤���A�����̍��Ƃ������̂�����悤���B

�l�Ԃ́A�����̂Ȃ����Ƃɗ͂����Ȃ����̂ł���B

�w���������̂��̂ɂ܂������D��S�̂Ȃ��l������Ƃ�����B

���ɁA�����Ƃ�����Z�~�v���̂悤�ɋ����l�ł��A�l������Ƃ̕�������B

���������l�͋H�ŁA�����Ă��͐��ޏꏊ���Ⴄ�悤���B

���ċl���������A����͎w�����ƈ���Ĉ�l�ŏo����B

�w�����������R���s���[�^�\�t�g���o���悤�ɂȂ��āA��l�ŏo���Ȃ��͂Ȃ����A

�����܂ő��肪�����Ă̂��Ƃł���B

�l�����͓d�Ԃ̒��A�g�C���̒��A�ҍ��̏�A�ǂ��ł����ł��o����B

�X�|�[�c�V����T�����ȂǂŁA�u�P�O���ʼn�������R���v�Ȃǂƌ��o�������Ă���B

�Ƃ���ŁA�l������Ƃɂ̓v�������Ȃ��Ƃ����̂������m���낤���H

�w�����ɂ́A���Ɓ��v�������āA�܋����ƂȂ�Έꉭ�~���Ă���B

�l������ƂƂ����E�Ƃ��Ȃ����A�v���͂��Ȃ��B

���܁A�w�����̐��Ƃ��T������V���Ȃǂɏo���Ƃ��ɍe���Ə̂����ӗ��������Ă���悤����

����ŐH���Ă�����킯�ł͂Ȃ��B

������A�l������Ƃ̂قƂ�ǂ͏����ȃA�}�`���A���B

�ق��ɐE�Ƃ��������Ă���B

�w�����̐��Ƃɂ��A�l������Ƃ͂��āA�������Y��i����B���i�͗L�����B

�l�����p���_�C�X�Ƃ����G��������B

�Q�O�O�V�N�U�����Œʊ��U�P�T���I�Ƃ������낵�����̒������������B

��{�I�ɏ��X����͂����Ɂi�S���������̏��X�Ŕ����Ă͂���j��������B

����Ƃ����Ă��A�����w�ǂ�\�����ނ����ł���B

���̌������͑n���ȗ��A���ׂĂ̌��e���{�����e�B�A�̎�ɂ���ď�����Ă���B

�����̋l������i���f�ڂ���Ă��邪�A����͍ݖ�̋l������Ƃ���������́B

��i�₻��ɑ��銴�z�͎w�����̐��Ƃ̍��i�҂ł��A���w���I�ł��A�l����

���D�ƂƂ��ē����悤�Ɉ����B

�����āA�������̃R�[�i�[�������āA���ꂼ��ɒS���҂�����B

�S���҂̎d���͎��̂悤�ɂȂ��Ă���

���ꂾ���̎d�������āA��K�ɂ��Ȃ�Ȃ��I����X�S�C�B

�܂��ɘJ�������ĕ���邱�Ƃ̏��Ȃ���Ƃ��B

�������A���̒��͍L���B

���̑�ςȍ�Ƃ��R�c�R�c�Ə\�N�߂������Ă���l���������̋l�����p���_�C�X�ɂ���B

���������킽�������A�P�X�X�T�N�������Ԏ萔�̒����u��w�@�v�Ƃ����R�[�i�[��S���B

���̔��N�ォ�炱�����₱�������e�́u�哹�������v�����ꂼ��V�`�W�N�����ɑ����Ă����B

�u�₳������w�@�v�Ə̂��Ē��҂̌[�ւ�ڎw�������Ƃ��������B

�܂��u�哹���Վ������v�Ə̂��āA�V���ȃ`�������W�������Ƃ�o�p������A���낢��ȐV����ł��o�����B

���錎�ȂǁA�l�p���i�l�����p���_�C�X�𗪂��Ă����Ăԁj�̑S�ł̂Q���߂����킽�����������Ă����Ƃ�������B

�킽�������A��䒬�w�O�����Z���^�[�ɏA�E�����̂��P�X�V�X�N�V���B

���̔N�̋l�����p���_�C�X�P�P�����̓ǎ҃T�����Ɏ��̈ꕶ���ڂ�B

�u�l�������h�����Ď~�܂Ȃ����A�ӂƂ������Ƃ���M����q���A���̃~���L�ɂƂ����܂����B

���̒��ɁA����Ȃɂ��������̐l���l������n��A�����A�^���Ɏ��g��ł�Ƃ������Ƃ�

�I�h���L�ł��芴���ł����B���͍������̓�A��䒬�̏����Z���^�[�Ŏ荇���W�����Ă��܂��B

���叫�����̖^������M����m�葁���������܂��B

�劲�͕a�C�œ��@����Ă����R�B

����[���C�����ċl���̔��W�ɂ����ĉ������B�v

��ҕv

���ܓǂނƂ��܂�̒t�قȕ��͂Ɋ炪�ΏƂ�B

���̈ꕶ�ɏo�Ă���A���叫�����̖^���Ƃ͏������v�����B

�ӂƂ������Œm�荇���A���̔ނ��l�����p���_�C�X�������Ă����B

�Ƃɂ����A�����͋����A�l�����͂ǂ�ǂ�����Ă��܂��B

�l���Ă݂�A�킽�����ɂƂ��Ă͏��߂Ă̋l�p������������B

�Ƃɂ����A���̋l�����p���_�C�X�i���ȉ��l�p���j�̓ǎ҃T�����ɍڂ����ꕶ�ɂ��锽�����������B

���������̔����́A�ꕶ�ɑ��Ăł͂Ȃ��A�Ō�̂o�m�i�y���l�[���j�u��ҕv�v�ɑ��Ăł������B

���������A���̎�ҕv�Ƃ������O�́A���֗Y���i���{���ʎ�L�j�̒��ҏ����u����v�̎�l�����炻�̂܂���Ă����B

����20��O���ł������킽�����́A���y�E���x�E�����Ȃǂ̂��܂��܂ȍ˔\����Ⴂ�l�����Ƃ̌𗬂����Ă����B

���̃X�|�[�N�X�}���̂悤�ȑ��݂�F�l���u�܂�Ŏ�ҕv�݂������v�Ƃ������̂����������������B

���́u��ҕv�v�ɔ��������̂��A�ߓ����ł������B

�������A���̋l�p���̂��ƂP�X�W�O�N�̂P������ɔނ͑�䒬�w�O�����Z���^�[�ɂ���Ă����B

�ނ��܂��A�u����v�̓ǎ҂������̂ł���B

���̍��̂킽�����͂����������Ƃ��������S�����Ă����B

���̎���Ƃ͈قȂ�A�C���^�[�l�b�g���Ȃ��A�g�ѓd�b���Ȃ��B

������A�l�����郁�f�B�A�ɂ��܂Ȃ��u�����v���c���悤�ɂ����̂������B

�u��ҕv�v�͂��������l������A���̓������֗Y���̏�����ǂl������ɈႢ�Ȃ��Ɠ���ł����o�m�ł���B

�������A�܂�������Ȃɑ�������Ƃ͎v���Ă��Ȃ������B

�J����ԁu������Ɏ�ҕv��������Ⴂ�܂����v

���ꂪ�A�n�܂肾�����B

�{���̈Ӗ��ł��ꂪ���ׂĂ̎n�܂肾�����̂ł���B

�P�X�W�O�N��ɓ���ƁA���ҋl�����E�͒��萔���[�X�֓˓������B

��c�g��́u�ϕ��v��u���U�C�N�v�Ȃǂ����n�ɁA�V���ȍ\�z��i�����\���ꂽ�B

�u����ϊ��{�Ƌ��͂����v�Ƃ�����{�\�������A�ގ�������i���������Ŕ��\���ꂽ�B

���萔�l�����͂܂��A�]�ˎ���i���5�N���P�V�T�T�N�j�Ɉɓ��Ŏ�����������i���ƂԂ��j���g�b�v�������B

�U�O�O������i�́A�����ԑ������|���Ă����B

����������K�Y���u�V��l�v�łP�X�T�T�N�ɔj�����B

���ɂQ�O�O�N�Ԃ�I�̍X�V�ł���B

�������W�V�R��Ƃ������ٓI�ȋL�^�X�V�ł���B

�ɓ��Ŏ��������K�Y���A���]�^���ǂ��~(����ϊ��~�Ƌ��͂���)�Ƃ�����@���g���Ă���B

�����̐V�����Ƃ���́A�u������Ƃ����T�O���������Ƃ���ɂ���B

������ꂾ���ł͂Ȃ��A�����ɍׂ����Ƃ���ł͂��邪�A�V�����荞��ł̉����������B

���ꂩ��A����͋l�����̉��������}����B

�푈�̐��I���I�����A���a�ȓ��{���a���������Ƃ��傫�ȗv�����낤�B

�l�����p���_�C�X���͂��ߋl�������f�ڂ���G�������������Ƃ��傫���v�������B

�����������Ƃ�w�i�ɁA�l�����͎��X�ɐV������Ƃ�y�o���Č������B

�܂��A�P�X�W�Q�N�ɎR�{���ꂪ�u���^�V���E�v�łX�S�P��ŋL�^���X�V�����B

���̍�i�́A�O�q�����w�u����ϊ��{�Ƌ��͂����v�Ƃ�����{�\�������A�����悤�ȍ\�z��i�x�̒��_�ɗ���i�ł���B

���̍�i�ɂ́A�R�{����̃A�C�f�B�A���������荞�܂�Ă���

�������A��������̐������������W�听�Ƃ���������̂��B

��c�g��͂������X���G����Y����i��̍l�����傫���v�����Ă���Ƃ����邾�낤�B

�����āA���̒��萔�@�\�Ɋv���I�ȍ�i������܂ꂽ�B

�ЂƂ́A���{�F���́u�C�I�j�[�[�V�����v�i�P�X�W�T�N�j�j

����͂܂��Ƀt�F�A���[�i�ӂ��̋l�����Ƃ͈قȂ������[���łł��Ă��鐢�E�j���o�̋l�����B

�Ƌ��̉��ǂ��i�L���^�s���[�̂悤�ɖ����O�����霂�����j�{���̉����ō���̈ʒu�ϊ����g���Ă���B

�����Ă����ЂƂ́A�Y����i�́u���Ԍ��v�i�P�X�W�T�N�j���B

����͏]���̔n���Ƃ����T�O�����A�܂��ɐV�@���A�u���n���v�ƌĂ��T�O�����o���Ă���B

�ǂ�����A�b��������������̒��_�ɗ����e�����A�̐S�̒��萔���̂��̂́u���^�V���E�v�ɂ킸���ɋy�Ȃ��B

�����Ă��ɁA���̂Ƃ����K���B

�u�~�N���R�X���X�v�i�P�X�W�U�N�j�̒a���ł���B

�u�C�I�j�[�[�V�����v�ŁA�V���Ȓ��萔�@�\���������҂��A����ɔn�����h�b�L���O�����č��グ���B

�����͂邩�ɒ������A���̍�i�͂P�T�Q�T��i���̌���ǂ������Ă��̎萔�ɂȂ����j�B

�������āA���̎萔����l�����͂Ȃ��A�P����������j�I��i�ł���B

���̎���A�P�X�W�O�N��͂܂��ɋl�����E�ɂ����Ă͉������ゾ�����B

���l���͂��߂Ƃ���������A���܂��܂Ȏ����i�����܂�A�Ⴂ�V�˂��劈�����ゾ�����B

���̎���A������E�p�Y���Ƃ��Ă̒���E�ٗl�Ȑ��E�A�������������̂����o�����l������ƏW�c���u�ʎ�ꑰ�v�������B

��ʎ�ꑰ�v�́A�����l���Ă����A

�w�l�����͂����܂ŁA�҂Ƃ̑Λ��ł���x

���̓������ٗl�������ݏo���G���^�[�e�C�����g�����A�l�����̑�햡�ł���Ɗ����Ă����B

���̍앗���ٗl�����A����@���ς���Ă����B

�A�C�f�B�A���l����ҁA�����}������ҁA���_���\�z����ҁA����������ҁA�����Č�������ҁB

���Ƃ��A�u��R�v�̏ꍇ�B

�A�[�x���̒u���Q���q���g�ɁA�������������̂����Ȃ����ƍl�����̂��킽������ҕv�B

����̊�{�}��}�������̂��f�c���B

��̓I�ȗ��_�\�z�͎�ҕv�B

���������͍̂��c�I�́B

���������̂��ē��C�Ƒf�c���B

�����ƁA��i�I���l�̂킩��Ȃ��킽���������ɁA�E�C�����ꂽ�̂��ߓ����B

�킽�������������́u��R�v�ŏI�������I���A�Ō�ɋl�菇�����m�F���Ă����Ƃ��̂��Ƃ��B

�����Z���^�[�͍��R�̐l�����肾�����B

���c���Ƃ킽�������A�����|�������Ȃ�����������蓮�����Ă���Ƃ��B

�����Z���^�[�́A�����ٗl�ȕ��͋C�ɕ�܂�Ă����B

�V���������i�𑧂���߂Č��߂�l����

�l�����������Ɍ|�p�I�ŁA�f���炵�����̂����킩���Ă����l�����������̂������B

�����āA�Ō�l�ߏオ��̋ǖʂ̍ŏI����w�����Ƃ��ɁA�l�m�ꂸ���肪�N�������B

�����āA���c���������ނ�ɁA�ߓ������Ɍ������āu�ǂ����S�E���̍�i�́v�ƁA�₢�������B

�i���c���͂����ߓ��������S�E�ƌĂ�ł����j

�u�����ł��v�ߓ������������������Ƃ��ɔ��肪�ĂыN�������B

�������A�ŏ��킽���������̃A�v���[�`�͒��X���̎���̋l�����E�Ɏ���Ă��炦�Ȃ������B

�܂��A�����̋l�����p���_�C�X�̕ҏW�劲���A�ʔ������ʂ�グ�����Ƃ̎v�����d�Ȃ��āA

�����傰���ŃA�i�N�����݂��������ۂ߂Ȃ������B

�������A����͎���w�i���������̂ł͂Ȃ����ƁA���ɂȂ��Ďv���Ă���B

�Ȃ��Ȃ�A�������o�āA�����̔w�i�⎞��̋�C�Ƃ͊W�Ȃ��A��i���̂��̂����̂������Ă���邩�炾�B

�u�Ճo�T�~�v���͂��߁A�����͍D���������Ă���Ȃ������A�ٗl�ȍ�i�Q�����ɂȂ��ĕ]������Ă���B

����͐^�ɍ�i���������߂�ڂ��A���������Ă����؍��ł���B

�����Z���^�[�̋Ζ�������Ă������A��l�̎g�҂�����Ă����B

�����X���l�i�ł���B

�����̓������̑��q�ŁA���Ԃ̍q�q���Ŕ�s�@�̐����m�B

�킯�����ď�����A���Ƃ���`����������䒬�ɂ���ė��Ă͏����̌���������B

���g���낳���ς�Ƃ������i�Ȃ��炻�̌����͉��[�����̂��������B

�������ł��Ȃ��̂ɂ₽��ɍ������ɏڂ��������B

���ɏ��R�S���@�͋l�݂܂Ō������Ă����B

�w������Ǝ��̌���Ŗʔ�������������グ�Ă����B

���ł��A�����Y���̎d�グ�̐�o�������ӂ������B

�i�ЂƁ`�l�̐��̐��������z���A�ӂ��`�s���Ȉ��s�O���E�E�E�j���Ă�������ł���B

�������ꂽ��Ɍ���܂ŕ�������Ă͂��܂�Ȃ��������낤�B

����Ȕނ��P��l�����̍�i������B

��邮�炢������A�̂߂肱�݂悤�������Ȃ��̂ł���B

���̐}�͋l�����p���_�C�X�ɓ��I������i�����A������ɂ��Ă͂悢�o���h���B

�����l�Ȃ��ڂ��낤���A�����Z���^�[�ł����ɉ������l�͂��Ȃ������B

�����l�i�́A�s���̂��낢��ȓ���ɍs���Ă����B

����Α��������̂悤�Ȃ��̂��낤�B

�킽�������l�ߏ����̈��D�Ƃƒm���āA�ނ́u�ܔ��c�̘Z�i�v�̘b�������B

��䒬�w�O�����Z���^�[����A�ԂłP�O���A�d�Ԃł��O�w�i�������i��ŏ�芷���j�B

�ܔ��c�͗ג��������B

���̂�͂�w�O�ɁA�ܔ��c�����Z���^�[�������āA�����ɍ��c�I�͘Z�i�͂����B

�����̂悤�ɂ���Ă��ẮA�������i�����m�̗��j�⌧��\�N���X�ƌ����������Ǝw���Ă����B

���̍��c�����瓡���l�i�́u�}�ʁv��a�����Ă��Ă����B

�u�n����L�v�̏����̐}�ʂ������B

�̔n�����̂悤�ɔՏ���A�����������̖ړI�Ŕn�������Ă���̂����A�����ς�킩��Ȃ��B

��������ނł����A�菇���o���Ă͂�����̂́A�ω�����ƂȂ�Ƃ����ς肾�����B

�Ƃɂ����A�Ŏ��E�@�ł���V���Ȓn���������������i�������B

�ˏo�����m���Ɗ����ɁA���̂̂����肾�����̂��o���Ă���B

�킽�����ƍ��c���̏o��́A�܂��l�����̐}�ʂ�ʂ��Ăł��������A���̌�̓�l�̖��^���Î����Ă����B

�u�ʎ�ꑰ�v�͑����ď��������������B

�킽�����͈�Ԏア���ł���ł�����ł͎l�i�Ŏw���Ă����B

���c�I�͘Z�i�́A�A�}�`���A�ł͈ٗ�̑��݂ŁA����u�^���t�v�̂悤�ȑ��݂������B

�u�^���t�v�͂����������ď������w���l�ŁA�o���ɖ{�i�I�ɂȂ�ƒU�ߏO�i�X�|���T�[�j������

������܋������S���ɂ��Ȃ�b�������Ƃ�����B

�܂��A���������b�͔��Ђꂪ���Ă��������傫���Ȃ肪�����Ƃ��Ă��A�����ȋ��z�������Ǝv����B

���c���͂��������u�^���t�v�Ƃ͈���āA����̂ق���������āi�����������Ďw���܂��傤�j�����ӂ�������B

�������A���������u�^���t�v�Ƃ�����A�}�`���A�����Ƃ͂ǂ�������Ă����B

�|�p�������āA�i���Z�����H���A���ǂ��ɗD�����A�悭�l�����Ɋ����Ă����B

���āA���̍��c���ɂ��悢����������Ă����B

�U���̓d�b�������킯�ł��Ȃ����A�����l�i���Ăтɂ����킯�ł��Ȃ��B

�킽�����̕����珟��ɉ�ɍs���������ł���B

���T�ؗj������䒬�w�O�����Z���^�[�̋x�Ɠ��������̂ŁA�ؗj���Ɍܔ��c�����Z���^�[��

���������������B

��䒬�������L�������悤�ɋL�����Ă���B

������ɂ͐Ȏ傪���āA�܂��͓��ꗿ���B

�����Ŏ����̑�̂̒i�ʂ������āA�w�����̑����T���Ă��炤�̂����A�u���c����Ƃ�������

��ɂ����v�Ɨp���������ƁA�Ȏ�͍b�������ŁA�������啿�ȍ������̒j�Ɍ������āA

�u���c����A���q����ł���v�ƌ������B

���c���Ƃ��ڂ����l���́A�������w���Ă����B

������������Ǝf���āA�������ܔՂɖڂ𗎂Ƃ��A�Ȃɂ��ԂԂ����āu�I��肾��E�E�v

�Ƒ���ɓ����𑣂��Ă����B

�����ɂ͋߂Â��Ȃ����͋C������A�킽�����͂��炭�������ɏ���������Ƃ��Ȃ��ڂ��蒭�߂Ă����B

����͓��������Ȃ���A��������Ȃɂ��ꂢ�āA�Ղ𗣂�Ȃ���A�킽�����ɂǂ����ƍ��c���̑O�̐Ȃ�

���߂Ă��ꂽ�B

���c���ɉ�߂����āA�O�ɍ���Ɓu�����H�v�Ɛq�˂Ă����B

�u�������A�l�����������Ă��炨���Ǝv���܂��āv�ƌ�����

�u�܂��A��ǂ��v�ƌ������������A�����n�߂��B

�u���́A�������w���ɗ����̂ł͂Ȃ��E�E�v�ƌ����Ă��A�Ƃɂ�����ǎw�����ƌ������t�ɉ�����Ă��܂����B

�ȍ~�A���N�̕t�������̒��ł��A���c���̂��̉��Ƃ������Ȃ��Ј����́A���ɂȂ����̂������B

�s�����Ƃ��������ł��Ȃ��A�����Ӗ��łْ̋������������B

�����̓��e�͂قƂ�NJo���Ă��Ȃ����A�Ƃɂ����킽�����̂悤�Ȏア�҂̑���ɂȂ�悤�Ȑl�ł͂Ȃ������B

�������A�I�ՂɂȂ�ƁA�킽����������ʂɕK�����|���A�킽�����̋ʂ͋l�܂Ȃ���ԂɂȂ��Ă����B

����ƓˑR�u����͂��̏������A�ǂ����Ă��킩�邩�H�v�Ɗ܂ݏ��������Ȃ���A��������̂����悤��

�Ⴂ���řꂢ�Ă����B

�K���ƕs�l�̊W�������ƁA�ˑR�Ղ��āA��\��������Ă݂�ƌ����B

���̍��̂킽�����́A�������Ă��Ȃ��������A�K��̂悤�ȑŕ��l�ŊJ��i���l���Ă����̂ł�����������

���ɁA���̂悤�Ȑ}�ʂ�Ղɕ��ׂ��B�i�ˁu�n���C���v���u�q���̐��i�����}�j�v���Q��)

���̐}�������邩�ȁH�ƌ����A�ꐶ�����l�����B

���̍��̂킽�����́A�����炭��ԋl�����������Ă����Ǝv���B

�����ʼn��������A�������Ǝv�����A�����������B

���c���́A�����ނ�Ɂu���i���ȁv�ƌ����āA���R��b���n�߂��B

���ł��A�l�����͋l�ދl�܂Ȃ��̂��肬��̂Ƃ���ŁA�S�̂����n���Ȃ��ƁA

���ꂪ�l��ł����̂��l�܂Ȃ��ėǂ��̂����킩��Ȃ��Ȃ�ƌ����Ă����B

�_���I�ȓ��̍\���������Ă��Ȃ��ƁA�l�܂Ȃ��ėǂ����̂��A���ʂقNjl�܂��Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ǝv���A�ꐶ�ׂɉ߂���

���ƂɂȂ�A�Ƃ܂Ō����̂Ŏv�킸���Ă��܂����B

���������̂��Ƃ��v���m�炳��鎞���A����Ƃ͖��z���ɂ��Ȃ������B

���c���́A�����Ɂu�Ճo�T�~�v����n�߂��B

�Ƃɂ����A�L�������킳�ʌ����ƁA���܂�̘_���W�J�̑����ɁA�킽�����͓f���C���o�������炢�������B

�l�����j�㏉�́u�l�Ԃ̊����𗘗p�����g���b�N��i�v�Ƃ̐������A���܂�̂������ɍ����������ɂȂ����B

���c���͊��̐l�������B

���ꂪ�ǂ����Ă�����ɗ��ꒅ�����̂��A�����č����Ƃɂ��Ă��邩�A�Ƒ��͂���̂��A�������������Ƃ͈��

�����Ȃ������B

�����A�܂��ɋl�����ȊO�̂��Ƃ͉����m��Ȃ��̂ł������B

�����āA�ނ��v�������悤�Ɍ��ނ̂��ƈȊO�ɂ킽�����͍��ł��܂������m��Ȃ��B

�Z���ȂV�N���̊ԁA���̂��Ƃ���邱�Ƃ��݂��̖��������̂悤�ł���B

�����̂߂��˂������A����s���A�ӎu�̋�������A�����т̓K�^�K�^�A����S�{�͋z�������O�s�[�X�B

�������x�@�ɋ����A�L�b�N�{�N�V���O�����ނ́A���|�҂Ƃ��Ă̐g�̂��Ȃ��������Ă����B

�������čŏ��̏o��͏I���A�ȍ~���T�ؗj���ɁA�ܔ��c�����Z���^�[�ŔނƂ̋l�����k�`���n�܂����B

�������A���낢��ᔻ������A�������肷��̂ł͂Ȃ��A�����܂ō�邱�Ƃ�W�Ԃ��Ă����B

�債����i��o���Ȃ������킽�����ɉ����o���邩�͂킩��Ȃ��������A�g�������������̂͊m���������B

�S�g�ɂ݂Ȃ���ْ����ƏW���͂�������ꂽ���̎��Ԃ̂������ŁA���̂킽����������̂��Ǝv���B

�@�@�@�@

���c���Ƃ̏o�����A���T�Ԃ��߂��킽�����͖��T�ؗj���A��䒬�w�O�����Z���^�[���x�Ɠ��̎�

�ܔ��c�����Z���^�[�ɒʂ����B

���ɂ͍��c�����w�����ɖZ�����A�킽�����͂������̏������ϐ킷�邾���ɏI������B

���c���̎w�����͎��ɓƑn�I�ŁA�X���V�X�e���Ȃǂ́A���łɊm������Ă����B

��Ԑ���܂������˂����A�R�r���������āA�j���̋₾�̂��ɑO���Ɏ����Ă����B

����̑ԓx�����Ă���A��g�݂�����B

�����Ō����u��o���v�������̌����������B

���A���̎��J�l�i���w���Ă���A�ΐU��Ԃ̉E�ʐ�@�́A���̍��̍��c���̏\�Z�Ԃ������B

�U��Ԃɂ́u�������v��u�}�����v�͂��邪�A����́u�U�����v��u�i�W���v�ɖR�����A�E�ʂɑg���

�@�U��ԑ����o�����X�ǂ����E�ɕ����ꂽ��A�ʓ�����E�����Ă悢�B

�A�܂��A�i�O�}��l�����Z�̂悤�Ɍł߂���A�E���ʂ�����ʂ��Ă悢�B

�܂����A�ނ̎g���Ă�����@��l�������A�����̏����E�Ŏ�������Ƃ́E�E�E

�ނ͂悭�u�����ɋC���͗v��Ȃ��A�I�Ղ����ׂĘ_���I�ɐ��e����鎞�����邾�낤�v�ƌ����Ă����B

���̎���A�u�C���v�����ɂ�����m�����邪�A�������\���N���o�āA�R���s���[�^�ɐ��e���ꂽ����

�ʂ����ĈӖ����邱�ƂȂ̂��낤���H

�������A����ō��c���͌����Ɓi�x�@���ɋ����Ă����B��O�����Ŋ���H����������т̒�q���������B�j

�ł���A�L�b�N�{�N�V���O������Ȃ������A�u����i����ς��j�̋C���v����ȂǂƘb���Ă����B

���炭���āA�u�Ճo�T�~�v���ǂ����֏o�肵�悤���ƌ������ƂɂȂ����B

���c���́A�u�ߑ㏫���v�ɂ��Ȃ�M�����Ă������A���ЂƂ��l�p���ւƂ킽�����͎v���Ă����B

�u�Ճo�T�~�v�͂����m�̒ʂ�A�u�����҃[���v�̃g���b�N��i�ł���A�������z�u�ƒm���I�ȕω���

������̂𖣗����錆��ł���B

�������A�҂̐��������āA���ł��̍�i������悤���B

������̎v��������������������A�����������̂͂܂���̂��Ƃ������B

�������āA���T�ؗj���Ɍܔ��c�����Z���^�[�ł̋l�����k�`�����̊E�G�ɍL�܂�ɂ�A�l������

�����̂��鍂�i�҂����܉����悤�ɂȂ����B

�������A�����Ɉ�̖�肪�������B

�ܔ��c�Ƒ�䒬�A�����ɂ��ċ͂����L���̂Ƃ���ɂ���A�����Z���^�[�ł��茾���Ă݂�A�����G

�i�������j�ł���B

�܂����A������ɑ��̏����Z���^�[�ւ̒�@��X�p�C�ȂǂƂ����ӎ��͖ѓ��Ȃ��Ă��A�ܔ��c�̐Ȏ��

���Ă݂�A�ʔ����Ȃ����Ƃ��̏�Ȃ������悤���B

���c���͂��������Ƃ���Ŏ��ɑ@�ׂȔz����������B

�킽�����ƌܔ��c�̏����Z���^�[�̐Ȏ�̂��Ƃ��l���āA�ǂ����ʂ̏ꏊ�łƂ������ƂɂȂ����B

�����ŁA�����͌ܔ��c�w����������Ɛ����́A�n���̋i���X�u�����ށv�ɏꏊ���ڂ����B

�z�̏����Ձi�t�F���g�Ƀ~�V���Ŕ��������c���ɖD�������́j�Ƀv����ł��ꂱ�����̏\�����炢����

�X�̖�\�߂��܂ŋl�����̂��Ƃ���b���Ă����B

��M�͏�ɐl�����A���������B

�����ĐM������̂́A���̏�M�������B

��䒬�Z���^�[�̏�A�������f�c�����������悤�ɂȂ�A�����ɔʎ�ꑰ���������ꂽ�B

���c���͏����ȊO�̘b���悭���ꂽ�B

���X�i���Ƃ������̂ŁA�L�b�N�{�N�V���O����A�_���̂��Ƃ��킽�����ɂ������Ă��ꂽ�B

���Ɍ����͎t�́i�����x�@�ɂ������ɍs���Ă����悤���j�������炵���A�b�ɔM���������Ă����B

�u�����ށv�̑��ɁA�ܔ��c�����Z���^�[�̓����Ă���r���̒��Ɂu�}�C�A�~�v�ƌ����i���X��

�����āA��l�����̎��͂悭�����Řb�������B

�Ճo�T�~��A��n���i���̂Ƃ��͂܂������\��������i�j���ǂ��o�肷�邩�ƌ����\�z�̑O�ɁA

�����҃[���̍�i�̘b���o���B

�u�������i�v�̂��Ƃ������B

����́A�킽���������c���̍ŏ��̍�i�͂ǂ�Ȃ��̂Ȃ̂��q�˂��Ƃ��ɁA�o�Ă����b�������B

�u�̔�Ԃ��݂��Ⴂ�ɏo�Ă��āA�A�������œ����̂ŁA���Ղ��炢�낢�����������Ȃ��v

���c���Ƃ̂����ł͗ǂ�����Ȃ��Ƃ��N�����B

�ʂ����Ă���قǂ܂łɁA����̂��Ƃ��o���Ă��Ȃ����̂Ȃ̂��H

����Ƃ͔��ɁA�������g�̒��ł͢�������v�Ȃ��̂ɑ���ω�����̂قƂ�ǂ������ł��邱�Ƃ�

��ׂ�ƁA���̐l���̓��̍\���͂ǂ��Ȃ��Ă���ƁA�v�������Ȃ����B

���́u�������v�ƌ�����i�̈���u�Ճo�T�~�v���������A���̕���ƕω��͐����A���␔���肩��

����Ȃ��A�Ƃɂ�������ȏ��ʂ��l�܂��Ă���B

���̂قƂ�ǂ����̒n�}�̒��ɁA�Ӗ�����z��Ƃ��Ď��܂��Ă��邱�̋��l���A������\�N�Ə����O��

���Ƃ��Ƃ͌����A�Y��Ă��܂��Ă��邱�Ƃɋ������B

���������̓�͂����ɉ������B

�o���オ���Ă��܂��ƁA�ق��Ƃ��ċْ������Ȃ��Ȃ�̂��B

���̐́A�̉������Y���_��i�����a�Q�S�N�Ɍ��������ނ��ꂽ���ɁA���܂܂œ��̒����k���ɕ���ł���

�����̒���A���𗧂Ăĕ���Ă����̂��킩�����Ƙb����Ă������Ƃ�����B

�������A�����m�ł��邩��A�����Ă��̂��Ƃ͂��̏�̔��f���������낤���A���i�҂�ɂ��̂���

���悤�Ȑ킢�ɂ����ĕK�v�Ȓ�́A�O�C�i���ڂ낰�j�ɂȂ��Ă��܂����Ƃ������Ƃ��낤�B

�������āA�u�������i�v�̘b���ɂȂ����킯�����A�Ƃɂ����ǂ������Ă��Ȃ����m������ȍ�i��������

�������Ă��A�c�O�Ȃ���}�ʂ͓���������Ă��܂��Ă���B

���������A���̂悤�ɍ��ݓ�������i������Ă����Ȃ���A�m�[�ƈ�c���Ȃ��Ƃ��낪�s�v�c���B

�����A�Ȃ��l���������悤�ɂȂ������ƌ������Ƃ܂Řb���y�B

�b������邪�A�����[���b�Ȃ̂ł����ق����������B

�b�͍��c�����܂���\��O���̍��ɂ����̂ڂ�B

���ł��A�ނ͏a�J�̍�������ɏ������w���ɍs���Ă������オ�����āA�����ł͂��Ȃ�̘r�O�������炵���B

����Ń}�R�����Ƃ���ď��������Ƃ�����ƌ������瑊���Ȃ��̂��B

�}�R�����Ƃ́A�������i���\�i�E���_�����̂��ƂŁA�����炭�v���ɂȂ������肩�����낤�B

�������A�A�}�`���A�̋����͍��ł����ɕ���ŏ����Ƃ����邵�A����Ȃɒ��������Ƃł͂Ȃ��B

����ɂ��Ă����������̂��낤�A���c���́B

�킽����������������́A�s���l�⌧��\�N���X�ɗǂ������Ă����B

�������A���F�A�}�`���A�͒��X�����m�ɂ͏��Ă��A�������̐����m����荞�߂���@�͂Ȃ����Ɩ͍������B

�����ŋl�����ƂȂ�̂����A���Ƃ��Ɗi���Z�̍D���ȕ�����������A�l�����������̈Ӗ����傫�������B

��́u�ʎ�ꑰ�v�������ɒ��킵���̂Ɠ����X�^���X���B

�Ƃ��낪�����m�̋l�����̐��������ƌ�������A�����������炵���B

���c���̖ڂ̑O�ŁA�ق��̋l������Ƃ̓�\����̍�i�́A���ׂ邩���ׂȂ����̂����ɂ����Ƃ����Ԃ�

������Ă��܂����炵���B

�����ŁA���c���͎����̏����̗́A�����Ēm�͂̌����s�����āA��i��������������B

��d�O�d�Ɍ����|���A�������g���b�N���d�|���A���v��݂��A�ނ�����m����Ⴗ��̂��y���݂ɑn�삵���B

��������ďo������i�̑����́A����Ď̂Ă��Ă��܂����������B

���ł���������̑|������������A���I�̋l�����̂�������l�܂����}�ʏW���A���݂ƊԈႦ�Ď̂ĂĂ��܂����B

���낵�����ƂɁA�u�����v���Ă��܂����l�ߏ����̂��Ƃ��o���Ă��Ȃ����c���́A���̍�i�̂قƂ�ǂ�����

���܂����B

�u�������v�������u�������i�v�����͊o���Ă��āA���������̂��ʓ|�������������������A�ߑ㏫���ɓ��e����

�Ƃ̂��Ƃ������B

���̎̂Ă�ꂽ��i�̒��ɁA�ނ��ō���ƌĂ�ł����i���������������B

�T�O�����f���Ă��Ȃ����A

�@�w�`�Ƃa�̂ӂ��ʼn�]����ꏊ������A���̗��ꂽ��̏ꏊ���Ȃ��ׂ���������B

�@�@���̐�������Ӗ��s���̒ʉ߂����Ȃ��ƁA�����Ȃ��d�g�݂ɂȂ��Ă���B�x

�ނƂ̘b�͂������������b�������B

�b��߂����B

�킽�����́A���̐����҃[���ƌ��������܂�����i�̂��Ƃ��ǂ����Ă��m�肽�������B

�f�ڂ��ꂽ�̂́A�ߑ㏫���Ƃ̂��ƁA�肪����͂���Ɓu�q�J���C�}�C�v�Ƃ��������̋����n�̖��O��M����

�g�����Ƃ������Ƃ����������B

�����o�b�N�i���o�[���ߑ㏫���Ђɖ₢���킹���邪�A�����ɂ͂Ȃ��Ƃ̕Ԏ��B

����ł͂Ƃ����̂ŁA����}���قɍs���Ă݂邱�Ƃɂ����B

�T�����Ɣ����A����ƊY�����鍆�͌��������̂́A�ȒP�ȕω��E����̋L�q�ł͈�̂Ȃ�����Ȏ菇����������

�̂��F�ڌ��������Ȃ��B

�����ʼn��x���Ղɕ��ׂČ������Ďn�߂āA�S�e�����炩�ɂȂ��Ă����B

���������Ă킩��Ȃ��l�����Ƃ́A����͂≽�Ƃ���₱�����B

�����Ƌ������̂́A���̌������ʂ̖{�l�Ɍ�������u����ȕ�����������ȁ`�v�ƈӊO�Ȕ����ŁA���X��

�v���o���Ă��ẮA�u�����A���̕ω��ɂ͋�J�����v�Ƃ��u�����ŕω�����ӂ��Q��Z�����������

����Ȃ�Ƃ��A�����������ɘb���Ă������Ƃ������B

�������A������l�̐����҂͎������g���Ƃ����̂ł���B

�ނ̕M���́u�����]�v�A�B��̐����҂́u���W�v�A�ǂ�����u�����E�R�E�v�ł���B

�Ȃ�����Ȃ��ƁH

����͐����҂����Ȃ��ƁA�������Ƃ����Čh������邩��Ŏ��������̒˓c�\�i�͂��܂�ɓ���ȋl������

�D�܂����Ȃ��ƃR�����g���Ă���B

�����A�����҃[���̂��̍�i�����̖ڂ������̂́A�킽���������̌�l�����p���_�C�X�ɁA�������ʂ\����

�P�X�W�O�N�ゾ�����B

�������Ĉ�̍�i��ʂ��āA�킽�����̍s���͂Ƃ����Ȃ��T���S����A���c���͎��͂̂Ȃ��킽�����ł�

�u��M�͐M���ł���v�ƔF�߂Ă��ꂽ�B

�����A����͑������B

���Ƃ́A�҂ɂǂ�����Ē�����@�����邩�������E�E�E�E

�i���̍������j

�����₲�ӌ���